今回は、国内のSNS利用のトレンドと、世界と日本で人気のあるSNS一覧とその特徴・利用者数を説明します。

世界と日本で人気のSNS一覧と特徴・利用者数

世界と日本で人気のSNS一覧と特徴・利用者数

世界と日本で人気のあるSNSの特徴および利用者数について挙げていきます。

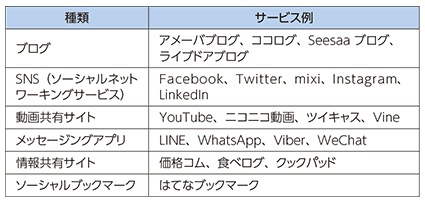

「これぞSNS」というものもあれば、「これはSNS?」というものもありますが、ここで取りあげるSNSは下記の通りです。

世界的に使われている日本でも有名なSNS

| SNS名 | 特徴 | 利用者数 |

|---|---|---|

| Facebook(フェイスブック) | マーク・ザッカーバーグらが創業した実名制SNS。日本及び世界で年齢層が高め。運営会社はFacebookからMeta(メタ)に名称変更された。 運営会社:Meta Inc. |

世界MAU:29.9億人(2023年4月) 出典:Meta 2023年第1四半期(1月-3月)業績ハイライト | Metaについて 国内MAU:2,600万人(2019年7月) 出典:CNET Japan |

| YouTube(ユーチューブ) | 動画共有に特化したSNS。YouTubeを活用して自己ブランディングしたり収入を得たりするユーチューバーが出てきて社会現象にもなった。Googleが買収。 | 世界MAU:20 億人以上(2022年8月) 出典:Press | YouTube 国内MAU:7,000万人(2022年10月) 出典:Think with Google |

| Instagram(インスタグラム) | 画像共有に特化したSNS。世界日本ともに近年の利用者の増加率が高い。Meta(旧Facebook)が買収。 運営会社:Meta Inc. |

世界MAU:12億人(2021年11月) 出典:Statista 国内MAU:3,300万人以上(2019年6月) 出典:News Room | Meta |

| TikTock(ティックトック) | 3分以内の短い動画を投稿できるショート動画共有に特化したSNS。ここ数年で急拡大。 | 世界MAU:10億人(2021年9月) 出典:IT Media News 国内MAU:不明 |

| Twitter(X:エックス) | 匿名性でツイートとよばれる140文字以内のつぶやきを投稿できるSNS。日本でのシェアの割合が高く年齢層は低い。 2023年7月頃にTwitter社を買収したイーロン・マスクがX(エックス)という名称変更すると突然宣言したりなど、話題に尽きないSNS。 運営会社:X Corp. |

世界MAU:3.5億人(2022年12月) 出典:Statista 国内MAU:4,500万人(2017年10月) 出典:Twitter |

| Line(ライン) | テキスト・電話などのメッセージ機能で既にインフラとして日本で広く使われているメッセンジャーアプリ。韓国のネイバーの100%子会社として設立されたLine株式会社が運営。 | 世界MAU:1億9,400万人(2022年12月) 出典:OnLINE 国内MAU:9,400万人(2022年12月) 出典:LINE Business Guide |

| Threads(スレッズ) | FacebookやInstagramなどのSNSを運営するMeta社が開発したテキストベースのSNS。2023年7月にリリースされ、最初の5日間でユーザー数が1億人に到達。 運営会社:Meta Inc. |

世界MAU:不明 国内MAU:不明 世界DAU:1,300万人(2023年7月) 出典:Forbes JAPAN |

日本で有名な国産SNS

| SNS名 | 特徴 | 利用者数 |

|---|---|---|

| アメーバブログ | アメーバブログ(通称アメブロ) ブログをメインとしたSNS。芸能人がブログ利用されていることが多く、女性ユーザーが多いのも特徴。株式会社サイバーエージェントが運営。 |

国内MAU:7,500万人(「Ameba」サービスの総利用者数) 出典:Ameba公式サイト |

| mixi(ミクシィ) | mixi社が運営する日本のSNS初期時代から存在するSNS。近年では上記のSNSに押されてしまったものの、徐々に復活してきているよう。 | 国内MAU:不明 会員数:2,800万人越え 出典:mixi公式サイト |

| はてなブックマーク | はてなブックマーク(通称はてブ) ブックマーク共有に特化したSNS。自分のブックマークをネット上に公開し不特定多数と共有することができる。ソーシャルブックマークサービスという。株式会社はてなが運営。 |

国内MAU:不明 登録者数: 約1,,121万人(2021年7月)(「はてな」サービスの総登録者数) 出典:PR TIMES |

(DAU:1日あたりのアクティブユーザー数の略)

(MAU:月間アクティブユーザー数の略)

近年のSNS利用者数の推移と予測

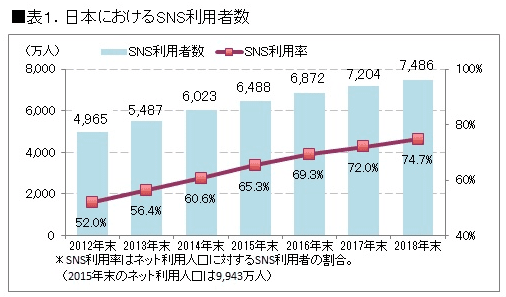

日本におけるSNS利用者数の推移

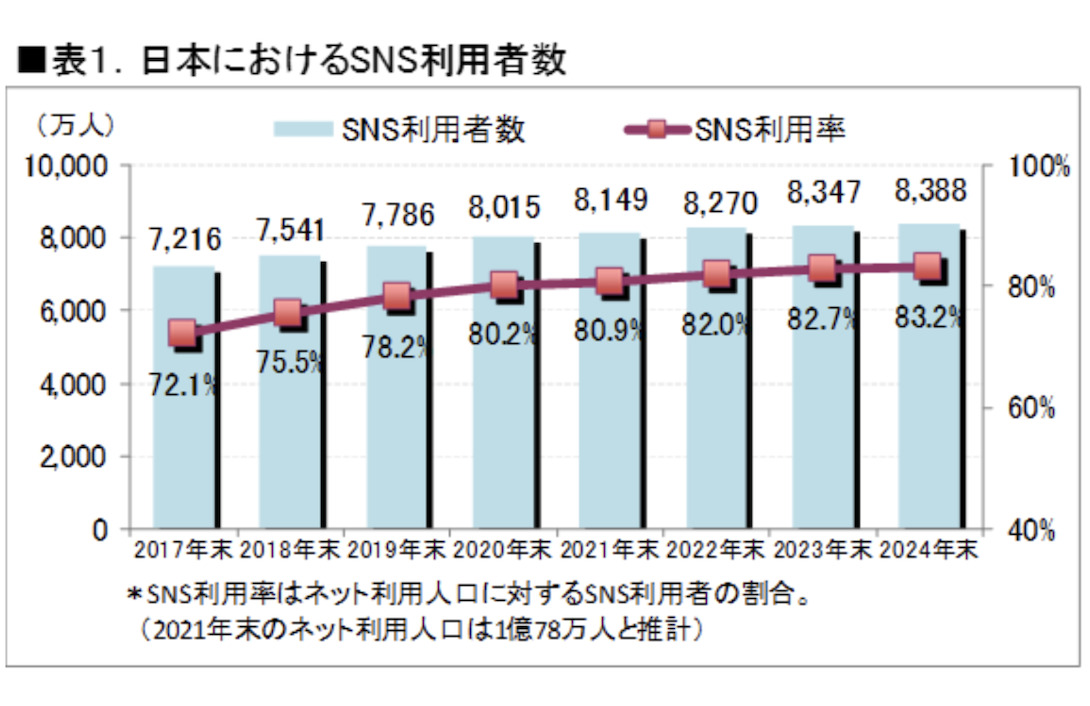

つづいて日本におけるSNS利用者の推移ついて見てみます。下記は、国内における2017年から2024年末のSNS利用者数の推移です(2022年末からは予測)。

2022年版推移 2017年〜2024年末まで(予測含む)

2022年版 日本におけるSNS利用者数(出典:ICT総研)

インターネット利用人口に対するSNS利用率は年々増加しています。

SNSが広く世間一般に浸透してきたため、2020年代になると2010年台と比べて推移が鈍化していますが、それでもまだまだ伸びてきていることがわかります。

プレイベートにしろ、ビジネスにしろ、SNSと私たちの生活は切っても切り離せない存在になってきているのがわかります。

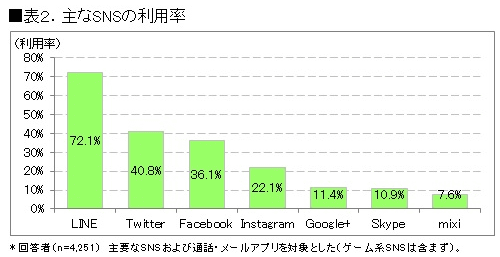

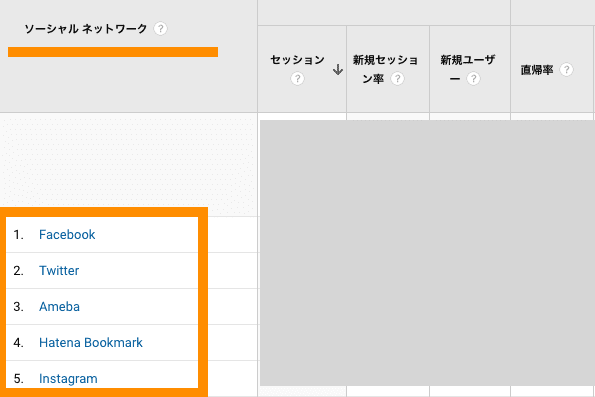

日本における主なSNSの利用率

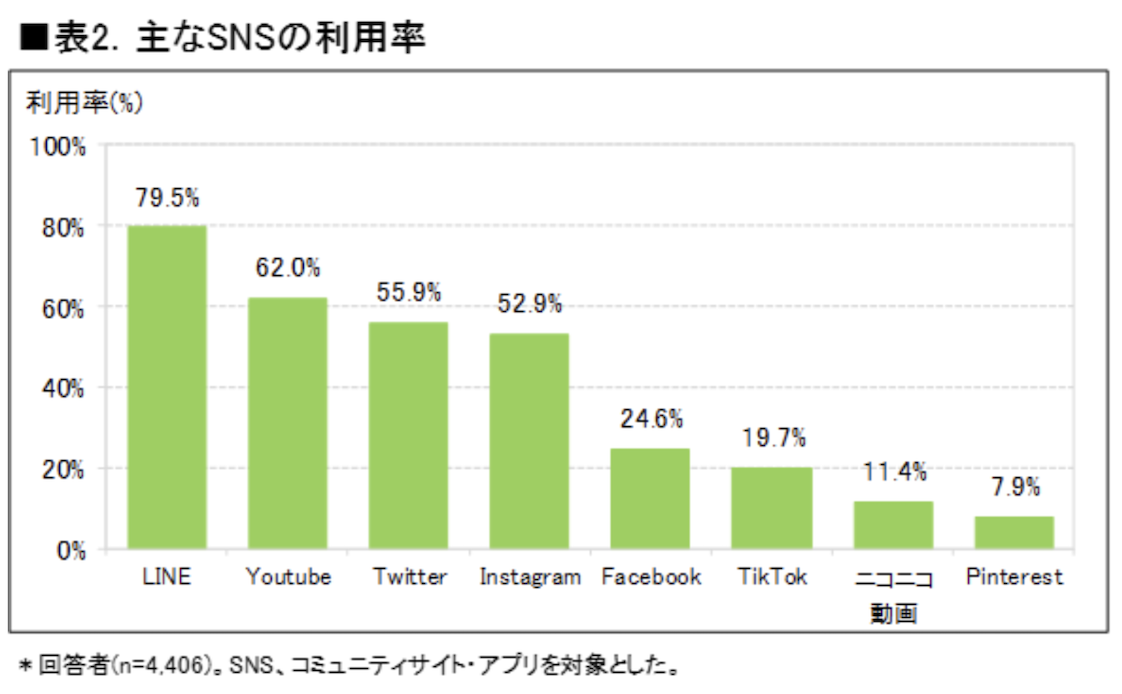

次に、国内においてどんなSNSがどのくらい利用されていのかを見てみましょう。

2022年版 SNSの利用率

2022年版 主なSNS利用率(出典:ICT総研)

| 順位 | 2022年時点 | 2016年時点 |

|---|---|---|

| 1位 | Line(79.5%) | Line(72.1%) |

| 2位 | YouTube(62.0%) | Twitter(40.8%) |

| 3位 | Twitter(55.9%) | Facebook(36.1%) |

| 4位 | Instagram(52.9%) | Instagram(22.1%) |

| 5位 | Facebook(24.6%) | Google+(11.4%) |

| 6位 | TikTok(19.7%) | Skype(10.9%) |

2022年において、Lineが最も多く、続いてYouTube、Twitterの順に利用されていることがわかります。

また2022年と2016年のデータを比較するとYouTubeやTikTokなどの動画のシェアが伸びてきていることがわかります。

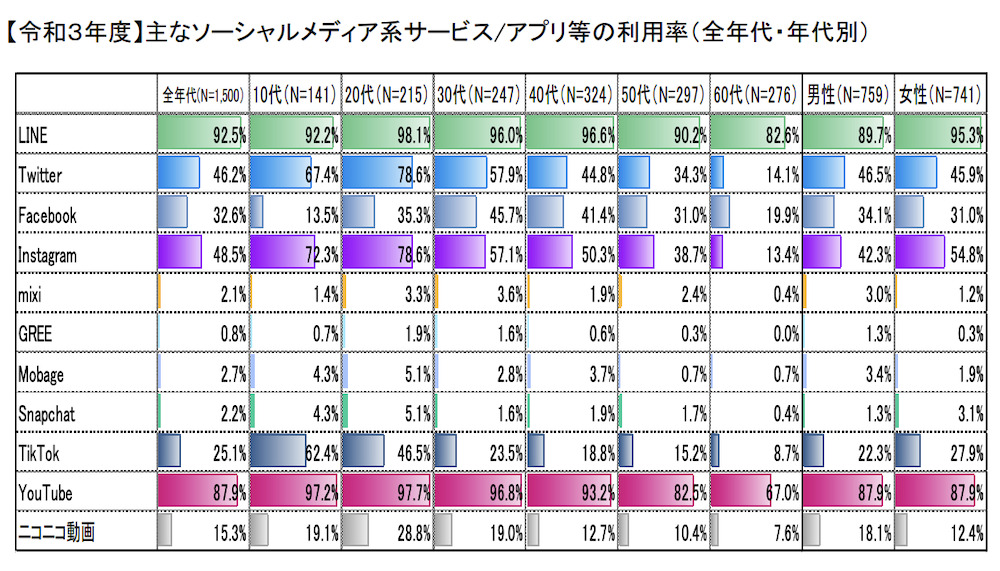

年代別にみたSNSの利用率

続いて、年代別にみたSNSの利用率について説明していきます。

Lineは全世代において、ほぼ浸透していることがわかります。すでにSNSというよりも、電話やメールの代わりの連絡手段・社会インフラ的な感じで使われていますね。

くわえてYouTubeの利用率も圧倒的で、すでにテレビなどの代わり・テレビと同じ動画媒体になりつつあります。

また、TwitterやInstagramは20代〜40代くらいがおおく、50代になると利用率が少なくなっています。近年急拡大のTikTokは10代・20代がかなり多いことがわかります。

どのくらい実名を利用しているか

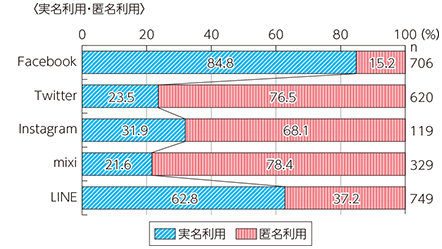

次に、どのSNSがどのくらい実名で使われているかを見てみます。

少し古いデータですが、下記は総務省HPから抜粋した調査結果です。

(出典)総務省|平成27年版 情報通信白書|SNSの利用率

Facebookは実名制1人1アカウントを方針としているため実名利用が圧倒的に多く、続いてLine、Instagramの順に多いことがわかります。逆に、Twitterやmixiは少ないことがわかります。

なんとなくみなさんが普段体感で感じている通りの結果ではないでしょうか。

世界でも日本国内でも人気のSNS一覧

ここからは、世界でも日本国内でも人気の各SNSについて紹介していきます。

【Facebook(フェイスブック)】老舗の実名制SNS

FacebookはアメリカのMeta(旧Facebook)が運営しているSNS。CEOはマーク・ザッカーバーグで、世界の月間利用数は世界で29.9億人(2023年4月時点)。国内では2,600万人(2019年7月)となっています。

2004年にマーク・ザッカーバーグらが創業した実名制のSNSです。当初はハーバード大学の学生向きで、のちに一般向けにリリースされました。日本版は2008年に公開。実名登録制で一人一アカウントとなっています。

Facebookは他のソーシャルメディアに比べて、このプラットフォームはユーザーの年齢層が高い傾向があり、実名での使用率が多い特徴があります。

そのため、知り合いを見つけたりするのに使われることがあり、ユーザーの年齢が比較的高いことから、企業もビジネスに積極的に活用しています。

なお、昨今では多くのSNSやWebサービスにおいてFacebookログイン機能が設けられており、Facebookアカウント1つで他のSNSのアカウント作成やFacebook連携などが簡単にできます。

Facebookは、友達や同僚、同級生、近所の人たちと交流を深めることのできるソーシャルユーティリティサイトです。Facebookを利用すれば、友達の近況をチェックしたり、写真をアップロードしたり(枚数は無制限)、リンクや動画を投稿したり、知り合いと連絡を取り合うことができます。

https://www.facebook.com/より抜粋

【YouTube(ユーチューブ)】動画共有に特化したSNS

YouTubeは、動画コンテンツに特化しているSNS。もともとYouTube, LLCによって運営されていましたが、2006年10月9日にGoogleが買収。世界のMAUは20 億人以上(2022年8月)、国内のMAUは7,000万人(2022年10月)となっています。

YouTubeは動画共有に特化したSNSで、「あなた」を表す「You」、「ブラウン管」を表す「Tube」から命名されています。一昔前は動画編集の難しさやサーバー・ネットワークの負荷が大きく、普及への課題点として挙げられていました。しかし最近では、技術や環境も飛躍的に向上し、簡単に動画編集ができるようになったため、世界的に有名になりました。

今でこそ少し落ち着きましたがYouTubeを活用して自己ブランディングしたり収入を得たりするユーチューバーが続出しており、大きな影響力を持っています。

YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。

https://www.youtube.com/ より抜粋

【Instagram(インスタグラム)】画像共有に特化したSNS

Instagramは、Facebookを運営するMeta社が運営するSNS。もともとInstagram Inc.が運営していましたが2012年4月にMeta(旧:Facebook)によって買収。

Instagramの世界の利用者数は12億人(2021年11月)、国内MAUは3,300万人(2019年6月)となっており、世界・国内ともに利用者数の増加率が大きいのが特徴です。

写真投稿共有に特化しており、Facebook、Twitterなどの他のSNSでも共有可能。スマートフォンのカメラ機能の向上もあり、世界・国内ともに利用者数が大きく伸ばしました。

利用者の年齢層はFacebookより低めで若い世代に広く利用されています。

Instagramは、友達や家族とすばやく、魅力的に、楽しく人生をシェアするために活用いただけます。写真または動画を撮影して、フィルタを使ってクリエイティブに編集して、Instagramに投稿しましょう。

https://www.instagram.com/ より抜粋

【Tiktok(ティックトック)】ショート動画共有に特化したSNS

TikTok(ティックトック)は、ByteDanceが運営する動画に特化したソーシャルネットワーキングサービス。2021年9月確認時点で月間アクティブユーザー数は10億人を超えています。

Tiktokはもともと中国市場でリリースされた抖音の国際版で、現在はソーシャルメディアサービスMusical.lyと合併してから中国だけでなく世界中で利用されるようになりました。

YouTubeとは違い、3分以内の短いショート動画の共有に特化しているのが特徴です。

【Twitter(ツイッター)】短文投稿共有に特化したSNS

Twitter(※2023年7月に名称がXに変更)はアメリカのX Corp.が運営するSNS。世界での月間利用者数は3.5億人(2022年12月)、国内では4,500万人(2017年10月)となっています。

「ツイート」と称される140文字以内の短文投稿をしたり、気になったツイートを紹介(リツイート)することができます。

匿名で比較的他者を気にせずつぶやけるため拡散性が高い反面、SNSの中では炎上しやすい面があります。身近な友達などの特定のフォロワーのみしか閲覧できないようにクローズドな使い方をすることもできます。

なお、旧Twitterを買収したイーロン・マスクが「ツイッターは米国中心であるかのように見えるかもしれないが、どちらかと言えば日本中心だ(※1)」といった発言を残しているほど、日本国内でも活発に利用されています。Facebookに比べて利用者の年齢層が低い傾向にあり、匿名性や手軽などから日本の若い世代が利用しやすいのだと考えられます。

日本では近年も増加傾向にありますが、世界的にはあまり横ばいのようです。

(※1)イーロン・マスク氏「Twitterは日本中心」 社内会議で言及 - 日本経済新聞

最近では、イーロン・マスクがTwitterをエックス(X)という名称に変えると宣言したり、いろいろと話題が尽きることのないSNSです。

あなたにとって最も大切なことと瞬時につなぐ。友だち、専門家、好きな芸能人や最新ニュースをフォローしよう。

https://twitter.com/ より抜粋

【Line(ライン)】メッセージ・電話機能でお馴染みのSNS

LINEは、韓国のIT企業ネイバーの子会社、LINE株式会社が運営しているSNS。世界MAUは1億9,400万人(2022年12月)となっており、国内MAUは9,400万人と約70~80%の国民に利用されています。

メッセージ機能やインターネット電話機能として使われていることがとても多く、最近では、数多くのゲームなども提供しています。Lineスタンプも個人で比較的簡単にリリースできるようになり、Lineスタンプを作っている人もよく見かけます。

日本では個人間の連絡はほとんどLineで済ませているという人も多く、特に若者に圧倒的人気を誇っていて、もはや生活インフラのレベルになってきています。

なお、世界的にはLineよりもWhatAppというメッセーンジャーアプリがよく使われていて、主にアジア圏での利用者が多いようです。

LINE(ライン)は、24時間、いつでも、どこでも、無料で好きなだけ通話やメールが楽しめる新しいコミュニケーションアプリです。

https://line.me/ja/ より抜粋

【Threads(スレッズ)】Meta社がリリースした最新SNS

Threads(スレッズ)は、Meta社が運営しているテキストベースのSNS。2023年7月6日にリリースされたばかりの新しいSNSですが、リリース後の5日間でユーザー数が1億人に到達するなど急速にシェアを広げています。

Threadsでは投稿の文字数制限が1回につき500文字となっており、画像は10枚まで投稿できるのが特徴です。また、X(旧:Twitter)でいうところのリツイート機能や引用ツイート機能が搭載されています。

なお、Threadsは、Instagramのアカウントがあれば、それを使ってログインをすることができます。

2023年8月現在は当初の熱狂が落ち着き、ピークの頃に比べると利用者数が減少傾向にありますが、今後さらに成長するかもしれないSNSです。

日本で有名な国産SNS一覧

つぎに、海外ではシェアは大きくありませんが、日本で人気のある国産のSNSを紹介します。

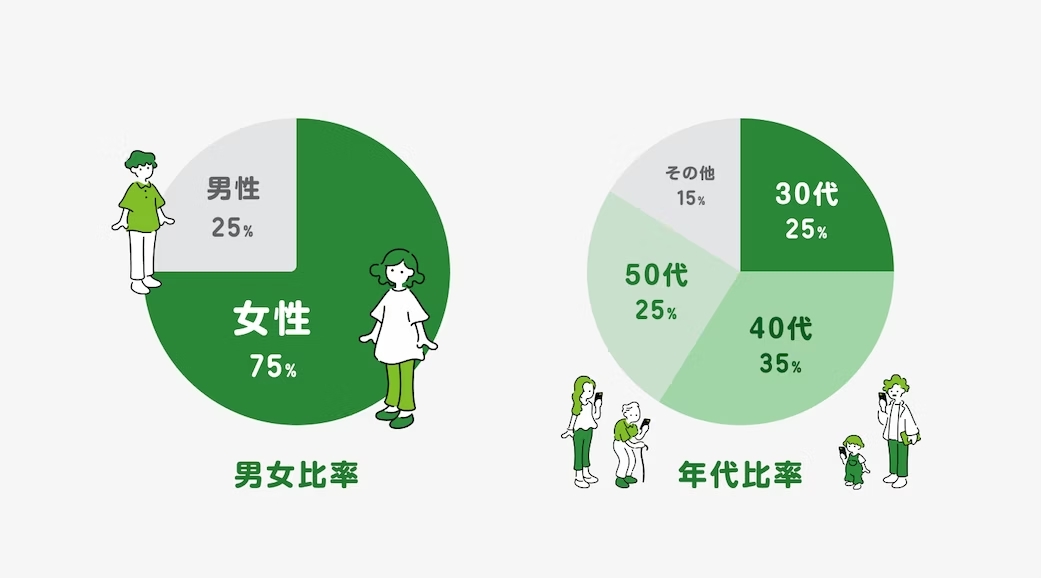

【アメーバブログ】お馴染みのブログサービス

アメーバブログは、株式会社サイバーエージェントが運営しているネットサービス。アメーバブログを始めとするAmebaサービスの月間利用者数は、約7,500万人と日本最大級の規模を誇っています。

サイバーエージェントは、2004年からブログを中心とした「Ameba」を開始し、アバターサービス「アメーバピグ」やコミュニティサービス、キュレーションメディアなどいろいろなサービスを提供しています。また、約2万人の著名人が「Ameba」においてオフィシャルブログを展開しており、芸能人ブログだけでアクセス数の40%を占めています。

他のブログサービスに比べて芸能人にブログとして利用されていることが多く、女性ユーザーが多いのも特徴です。

引用:Ameba公式サイト

アメブロはSNSかそうでないか微妙なところですが、Google解析ツールGoogleAnalyticsでは、アメブロからの流入がSNSにカテゴライズされるため、SNSとみなされることが多いです。

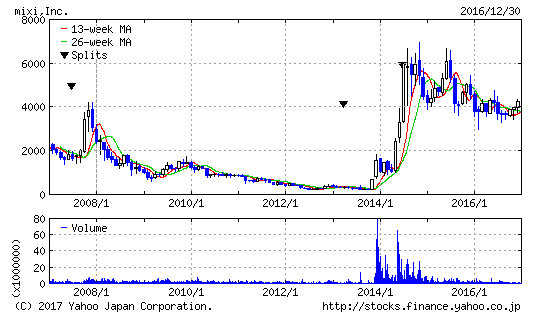

【mixi(ミクシィ)】近年盛り返し気味の古参SNS

株式会社ミクシィが運営するSNS。2004年2月にサービスが開始され、これまでの会員数は2,800万人を越えています。

日本ではまだFacebookなどが日本に入ってくる前の早い時期からサービスを展開していましたが、FacebookやTwitterに押されて最近の利用者数は減少傾向でした。しかし、最近では徐々に盛り返してきている傾向にあります。

◾️下記はmixiの株価の推移ですが、驚くべき数値で盛り返してきています!

当初mixiは、既に入会している登録ユーザーからの招待制を採用しており、業者や荒らしユーザーがコミュニティーに入らないように安心なコミュニティを運営しようとしていましたが、現在は登録制のSNSとなっています。

mixi(ミクシィ)は、日記、写真共有、ゲームや便利ツール満載のアプリなど、さまざまなサービスで友人・知人とのコミュニケーションをさらに便利に楽しくする、日本最大規模のソーシャル・ネットワーキングサービスです。

https://mixi.jp/より引用

【はてなブックマーク】ソーシャルブックマークサービス

はてなブックマークは、株式会社はてなが運営しているソーシャルブックマークサービス。はてなサービスの総登録者数は2021年7月時点で約1,121万人となっています。

はてなブックマーク(通称「はてブ」)はオンラインにブックマークを無料で保存できるソーシャルブックマークサービス(※)で、みんながブックマークした記事がピックアップされたり、最新・話題の情報が集まります。

個人ブログや企業サイト、大手メディアにも設置されていることが多く、ブックマーク数が記事の評価の指標とされてもいます。コンテンツの拡散にはてなブックマークを意識している人も多いです。私の周りではIT技術者の多くがはてなブックマークを利用していたりします。

(※)ソーシャルブックマークは、自分のブックマークをネット上に公開し不特定多数の人間と共有できる機能のことです。

日本以外で有名な世界のSNS

最後に、日本ではあまり有名ではないけれども世界で有名なSNSをご紹介します。

WhatsApp(ワッツアップ)

https://www.whatsapp.com/?l=ja

WhatsAppは、アメリカのWhatsApp Incが運営をスタートさせたSNS。(※2014年2月にMeta(旧:Facebook)によって買収。)2023年2時点で世界のデイリーアクティブユーザー数は20億人を突破しており、世界各国で利用されています。

WhatsAppは日本のLINEに近いアプリで、リアルタイムでメッセージ交換や音声通話ができる機能が備わっています。また、スマートフォンのアドレス帳に登録されている電話番号をインポートする形で連絡先を追加でき、Facebook Messengerと同様に個人やグループ間でのメッセージのやりとりが可能です。

WhatsAppはメッセンジャーアプリとして欧米で多く使われていますが、日本ではLINEの方が主流です。

Tumblr(タンブラー)

TumblrはアメリカのDavidville.inc(現:Tumblr, Inc.)が2007年3月にサービスを開始させたSNS。(※2013年にYahoo!によって買収。)2021年2月時点で約5億を超えるTumblrブログが開設されています。

Tumblrは、メディアミックスブログサービスと言われ、ブログをメインにリブログ機能やソーシャルブックマーク機能を統合しています。

ユーザーのブログを自分のページへと再投稿するリブログという機能が特徴(Twitterのリツイートのブログ版のようなもの)で、リブログされた数が記事を評価する一つのバロメータとしても使われています。(はてなブックマークのようなもの)

LinkedIn(リンクトイン)

LinkedInはアメリカのLinkedInが2003年5月に運営をスタートしたSNS。(2016年12月にMicrosoftによって買収)2022年8月時点での世界利用者数は8億5,000万を超えています。

LinkedIn(リンクトイン)は世界最大級のビジネス特化型SNSで、ビジネスパートナーや人材を探したり、営業先の顧客や商談先、専門家などとコンタクトを取ることができます。

2011年10月に日本語対応し、日本法人の設立が実現されてから日本国内でも人気を集め、これまでの登録者数は300万人を突破。日本国内では日本製ビジネス用SNSであるWantedlyと並んで大きなシェアを持っているようです。

Pinterest(ピンタレスト)

Pinterestは、アメリカのピンタレスト社によって創設されたSNS。2021年から2022年にかけて月間アクティブユーザー数が低迷したものの徐々に回復傾向にあり、2023年4月時点では4.6億を突破しています。

Pinterest(ピンタレスト)は、ピンボード風の写真共有に特化したSNSで、イベントや興味のあること・趣味などテーマ別の画像コレクションを作成し管理することができ、TwitterやFacebookなど他のSNSへの共有も簡単に行うことができます。

日本ではInstagramの方が一般的ですが、米国での利用率は女性を中心に伸びていてInstagramと並ぶ2大写真共有サービスとなっています。

Snapchat(スナップチャット)

https://www.snapchat.com/l/ja-jp/

Snapchat(スナップチャット)はスマートフォン向けの写真共有アプリケーションです。2023年2月時点での世界でのアクティブユーザー数は7億5000万人を突破しています。

Snapchatでは、写真や動画を個人やグループに送信できます。また、テキストやパレットからの色を任意で追加したり、1秒から10秒の間で閲覧時間を設定したりすることができます。

(補足)ソーシャルメディアとSNSの違い

最後に、ソーシャルメディアとSNSの違いについて補足します。

インターネットを利用して誰でも手軽に情報を発信し、相互のやりとりができる双方向コミュニケーションメディアの総称のことをソーシャルメディアと言います。

電子掲示板やブログ、Wiki、ソーシャルブックマーク、FacebookやTwitterなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、YouTube、ニコニコ動画などの動画共有サイト、LINE等のメッセージアプリケーション、アマゾンのカスタマーレビューなど多彩な形態を取っています。

主要なソーシャルメディア

(出典)総務省「社会課題解決のための新たなICTサービス・技術への人々の意識に関する調査研究」(平成27年)

上図からわかる通り、ソーシャルメディアのジャンルのひとつにSNS(ソーシャルネットワークサービス)があります。

ソーシャルメディアはメディアの総称であり、SNSは同様に相互にコミュニケーションできるネットワークサービスやウェブサイトのことを言います。

ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは・・・

広義には、社会的ネットワークの構築のできるサービスやウェブサイトであれば、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNS)またはソーシャル・ネットワーキング・サイトと定義される。このため、電子掲示板やメーリングリストもSNSに含まれることがある。

狭義には、SNSとは人と人とのつながりを促進・サポートする、「コミュニティ型の会員制のサービス」と定義される。あるいはそういったサービスを提供するウェブサイトも含まれる。(※)wikipediaより引用

しかし、実際にはLineやアメブロ、はてなブックマークなどもその機能の広がりからSNSと呼ばれたりして境界線が曖昧になってきています。本記事ではソーシャルメディアとSNSを厳密に区別はしていませんのでご了承ください。

まとめ

まとめです。SNSは過去数年から現在まで伸びが著しく、今後もSNSの普及率は伸びていくだろうことを説明しました。

プレイベートにしろ、ビジネスにしろ、SNSと私たちの生活は切っても切り離せない存在になってきているのがわかると思います。

今後も5年、10年の間にSNSの市場は大きく変わることでしょう。ぜひウォッチしてみてください。

今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。

個別指導形式のスクールでは、自分の知りたいことをピンポイントで学習・達成でき、自分で更新もできるというメリットもあります。

教室の無料事前相談もしておりますので、まずはお気軽にご登録ください。

YouTubeチャンネル開設しました!

最大月間50万PVの当ブログをベースに、Youtube動画配信にてWordPress、ホームページ作成、ブログのことについてお役立ち情報を随時配信していきます。

ご興味ある方はぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いです。