個人で小さなネットショップを始めたいときに便利なのがBASE

![]() というショップサービスです。

というショップサービスです。

BASEは固定費無料で初心者でもネットショプを簡単に始められるのが特徴です。

今回は、BASE(ベイス)の特徴とメリットデメリットをご紹介します。

ネットショップサービス「BASE」の特徴

BASE公式サイトより引用

BASE

![]() は2012年12月に日本で鶴岡裕太氏により創業されました。

は2012年12月に日本で鶴岡裕太氏により創業されました。

開発の動機は大分県で小売業を営む母親から「ネットショップを作ってみたい。だけど、どれも難しくてよく分からない。」と相談があったことがきっかけだったそうです。

スタートしてまだ10年も経っていませんが、2021年9月時点でネットショップ開設数が160万ショップを突破し、日本国内において利用実績No.1のネットショップ作成サービスです。

「ネットでお店を開くなら、BASE!」という、香取慎吾さんのCMはみなさん、TVでご覧になることが多いのではないでしょうか。

参照先:https://binc.jp/press-room/news/press-release/pr_20210921

それでは「BASE」の特徴から見ていきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| サービス名 | BASE |

| おすすめ度 | 登録料と月額料金が無料で始められるネットショップ作成サービス。ほとんどの機能拡張が無料で、必要に応じてバージョンアップ可能。

(初心者にとっての)使いやすさ: |

| コメント |

HTMLやCSSなどのITスキルがなくても、ほんとに簡単に直感的な操作だけでネットショップが作成可能。 売れるまではまったく費用がかからないので、個人で小さな商売を始めたばかり・商品数など少なのでとにかく固定費をかけたくないという方におすすめできます。 |

「BASE」の特徴は、無料で始めることができ、実際に売上が上がるまでは費用がまったくかからないこと、デザイン性に優れたネットショップが簡単に作成できることにあります。

初めて自分のネットショップを作ろうという方で、初期費用と固定費用をかけずにネットショップ作成サービスを利用したい場合は「BASE」がおすすめです。

BASEの特徴

「BASE」の具体的な特徴は以下のとおりです。

BASEの特徴

- 初期費用と月々の固定費用がかからないので、気軽にネットショップをスタートすることができる。

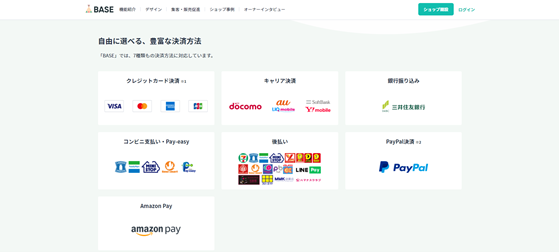

ただし、販売手数料など変動費は固定費ありのショップサービスと比較すると高いめになる。 - 7種類の決済方法に対応。使いたい決済方法をフォームから選択するだけで、面倒な手続きや待ち時間は不要。

- デザインテンプレートは、無料17種類・有料62種類(2021年10月現在)が販売されており、初心者でも簡単にショップデザイン作成が可能。

- 拡張機能「BASE Apps」を利用することで、必要に応じて追加機能を実装可能

- 入金サイクルが早い(申請から10営業日で入金。オプションプランなら、最短で翌営業日の入金も可能

最も大きな特徴としては、ショップ開設・運用に対して固定費用がかからないということです。まずは売るものがまだ十分準備できていない状態で、固定費を気にせずにネットショップを開設したい場合におすすめです。

ただし、その分商品が売れた時の販売手数料(変動費)が高めに設定されていますので、商品が売れてきた際に費用が高くなってくる点に注意が必要です。

【比較表】Shopify・BASE・STORES・カラーミーの違い

| 項目 | BASE | Shopify | STORES | カラーミー |

|---|---|---|---|---|

| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | フリープランは無料その他は3,300円 |

| 月額費用 | 0円 | 29ドル~299ドル | 無料/1,980円 | 0~7,945円 |

| 取引手数料 | 3% | 0円(shopify payment利用時) | 0円 | 0円 |

| 決済手数料 | (各注文ごとに)3.6%+40円 | 3.25〜3.9% | 無料プラン:5% 有料プラン:3.6% |

フリープランは決済金額の6.6%+決済1件あたり30円 その他は、4.0%~ |

| 入金手数料 | 【2万円未満:振込手数料250円 +事務手数料は500円】 【2万円以上:振込手数料250円】 |

0円 | 【1万円以上:振込手数料275円】 【1万円以下:振込手数料275円+事務手数料275円】 |

0円 |

| 入金サイクル | 通常振込申請から10営業日 ※お急ぎ振り込みオプションあり |

毎週金曜 | 月末締め翌月末払い ※スピードキャッシュオプションあり |

月末締め翌々月20日 ※オプションで入金サイクル短縮可能 |

※2021年10月時点の情報。

固定費のネットショップサービスの場合、月額費用がかかるかわりに、取引手数料が基本的になく変動費を抑えることができます。

BASEは固定費がかからない一方で、取引手数料などの変動費が少し高い目になっているため、たくさん売れれば売れるほど変動費のインパクトが大きくなることに注意が必要です(シュミレーションは後述)。

(関連記事)ネットショップ作成サービス「shopify」を使ってみた感想レビュー

(関連記事)【カラーミーショップ】無料ショップとの違いや特徴を徹底解説

ここからは改めてBASEを利用するメリットと、デメリットについて説明していきます。

「BASE」を利用するメリット

他のネットショップ作成サービスと比較して「BASE」を利用するメリットは以下のとおりです。

メリット1 初期費用と月々の固定費がかからない

BASEはネットショップを開設するにあたっての登録料と月額料金が無料です。商品が実際に売れるまではまったく費用がかかりません。

売上に対して、BASEかんたん決済手数料(3.6%+40円)とBASEサービス利用手数料(3%)がかかります。売上が3,500円とすると手数料は271円です。

まだ、商売を始めたばかりで、ネットで売れるか不安な場合、BASEであれば余分な初期費用がかかってくるおそれがありません。

メリット2 初心者でもすぐにネットショップが開設できる

BASEはパソコンに詳しくない初心者でもすぐにネットショップを開設することが可能です。必要事項を入力して商品写真を登録していくだけで、簡単に商売をスタートすることができます。書類の提出や面倒な手続きも必要ありません。

メリット3 豊富な決済手段と入金サイクルの早さ

BASEは以下の7種類の決済方法に対応しています。

- クレジットカード決済

- キャリア決済

- 銀行振込

- コンビニ支払い・Pay-easy

- 後払い

- PayPal決済

- Amazon Pay

使いたい決済方法をフォームから選択するだけで、面倒な手続きや待ち時間は不要です。決済会社との契約、入金確認などの作業も必要ありません。

申請から10営業日で入金される、入金サイクルの早さも魅力的です。(オプションプランなら、最短で翌営業日の入金も可能です。)

メリット4 ITスキルがなくても、おしゃれなデザインのショップを作成できる

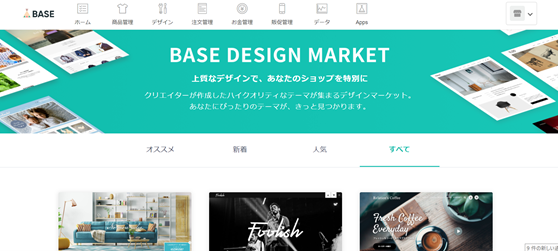

デザインテンプレートは、無料17種類・有料62種類(2021年10月現在)が販売されており、初心者でも簡単にスマホ対応済みのおしゃれなショップデザインの作成が可能です。

無料テンプレートでもシンプル・おしゃれなデザインのショップが簡単に作れますし、有料テンプレートを利用するとよりおしゃれなデザインのサイトを作ることができます。

HTMLやCSSなどのITスキルがなくても簡単にデザインができ、かつ、HTML・CSSを利用すればある程度のデザインカスタマイズすることも可能です。

メリット5 無料のアプリでどんどん必要な機能を追加可能

拡張機能「BASE Apps」を利用することで、必要に応じて追加機能を実装することができます。

メルマガ配信、ブログ、クーポン、アクセス解析、配送設定などネットショップ運営で必要となる機能が多数アプリで用意されています。ほとんどのアプリが無料で利用できる点が「Shopify」との比較で非常に魅力的です。ショップの成長にあわせて機能を強化していきましょう。

「BASE」を利用するデメリット

つぎにBASEを利用するデメリットについてご紹介していきます。

デメリット1 売上が上がるほど、販売手数料が割高になる

商売を始めたばかりでネットショップでどれくらい売れるのかわからない間は、実際に売れるまでは費用がかからないのはありがたいです。

ただ、実際に売上金額が増加していくと販売手数料が高額になってくるので注意が必要です。

客単価を3,500円(商品代金3,000円+送料500円)と想定して、同じくネットショップ作成サービスの「Shopify」との比較シュミレーションを下記に記載します。

■BASEの客数ごとの利用料の推移

| BASE | 客数15人 | 客数30人 | 客数100人 | 客数300人 |

| 客数(A) | 15 | 30 | 100 | 300 |

| 客単価(B) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |

| 売上金額(A×B) | 52,500 | 105,000 | 350,000 | 1,050,000 |

| BASEかんたん決済手数料

(3.6%+40円) | 2,490 | 4,980 | 16,600 | 49,800 |

| BASEサービス利用手数料(3%) | 1,575 | 3,150 | 10,500 | 31,500 |

| 月額利用料合計 | 4,065 | 8,130 | 27,100 | 81,300 |

■Shopifyの客数ごとの利用料の推移

| Shopify | 客数15人 | 客数30人 | 客数100人 | 客数300人 |

| 客数(A) | 15 | 30 | 100 | 300 |

| 客単価(B) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |

| 売上金額(A×B) | 52,500 | 105,000 | 350,000 | 1,050,000 |

| Shopify月額費用(29ドル)※ | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 |

| クレジットカード手数料

(3.4%) | 1,785 | 3,570 | 11,900 | 35,700 |

| 月額利用料合計 | 5,073 | 6,858 | 15,188 | 38,988 |

※1ドル113円で計算

月額が5万円までですと「BASE」がお得ですが、売上金額が上がるにつれて変動費の低い「Shopify」が割安になってくるとおわかりいただけると思います。

上記のシュミレーションだと10万円を超えてくると「BASE」8,130円、「Shopify」6,858円 でBASEの方が若干高くなっています。

売り上げが35万円くらいになると「BASE」 27,100円、「Shopify」15,188円 で、差が広がりBASEの方が2倍近くになってきます。

そして、月額105万円(客単価3,500円×客数300人)のケースを想定すると、月額利用料は、「BASE」81,300円、「Shopify」38,988円となり、差は42,312円まで広がっています。

「BASE」は固定費がかからない分、変動費の割合が大きい料金体系になっており、売上金額の増加とともに「Shopify」との金額の差が大きくなっていきますので売り上げ規模が10万円を超えてくる場合は、他のサービスと比較検討したほうが良いかもしれません。

デメリット2 カスタマイズ性などの自由度があまり高くない

BASEのデメリットとして、簡単な操作でショップサイトを作れる反面、ほかのショップサービスと比較するとあまり自由度が高くない点が挙げられます。

最近では、ページ追加機能などで新しいページを追加することもできるようになってきたものの、2021年10月時点では無料のオフィシャルテーマのみ対応となっており、それ以外はあらかじめ決まったページしか表示設定できません。

「ページ追加 App」は、オフィシャルテーマ(無料のテーマ)でのみご利用いただけます。

BASEデザインマーケットで販売しているデザイナーズテーマ、および「HTML編集 App」で作成されたカスタムテーマには、現在対応しておりません。

また、既成のデザインにとらわれず、自由にショップページをデザインしたい場合は、「HTML編集 App」を利用しますが、HTML / CSS / JavaScriptなどのITスキルが必要になってきます。

シンプル・小規模なショップにはおすすめですが、少し大きい目の規模になってくると物足りなさを感じることもあるかもしれません。

デメリット3 集客の努力が必要

「BASE」に限ったことではありませんが、自社ECでネットショップを開設する場合、ほっておいてもお客様が訪れることはありません。

ブログなどのコンテンツ作り・SEOによる検索エンジン流入や、TwitterやYouTube、InstagramなどのSNS、あるいは広告運用などを実施し、自力で集客していく必要があります。

自社ECでの集客について詳しくは既存の記事でご紹介していますので、あわせてご覧ください。

【参照先】

■ECモールと自社ECの違い・メリットとデメリット

https://webst8.com/blog/ecmall-inhouse-difference/

■自社ECサイト立ち上げ後の基本的なWeb集客方法

https://webst8.com/blog/ec-internet-marketing/

■WordPressでECサイトを構築することのメリットデメリット

https://webst8.com/blog/wordpress-ec-site/

まとめ

まとめです。今回は、ネットショップサービスのBASEの特徴とメリットデメリットを見てきました。

BASEは初期費用をかけずにスタートできるネットショップ作成サービスで、「BASE Apps」を活用することで多機能なネットショップを作成することが可能です。

しかも「BASE Apps」は、ほとんどが無料でインストールできます。

個人ユースや小さな規模のネットショップを気軽に始めたい人にとっては初期費用がかからないので、懐が痛まずに安心してスタートすることができます。

注意しなければならないのは売上実績に応じて発生する手数料です。デメリットでもお伝えしたように一定の金額を超えるとBASEは割高になってしまいます。どれくらいの規模のネットショップにしていきたいのかをイメージして、最適なネットショップ作成サービスを選択することが大切です。

今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。